一日の計画が崩れるとき、どう向き合うか

朝の時点では明確だったはずのタスクが、昼を過ぎる頃にはすっかり様変わりしている。そんな経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。急な同僚の休暇、前倒しされたプロジェクトの締切、そして次々と舞い込む新たな依頼。気づけば、当初の想定を大きく上回る業務を抱えていることも珍しくありません。

このような状況は、短期的なものにとどまらず、長期にわたって続くこともあります。そして時には、「断る」という選択肢が現実的でない場合もあるでしょう。信頼や業務上の必要性から生じた追加のタスクであれば、問われるのは「引き受けるか否か」ではなく、「いかに持続可能で効果的に、そして価値ある形で遂行するか」という点です。

本記事では、業務量の増加に直面した際に、冷静に対応するための視点と、実践的な工夫を紹介します。

業務量の多さがストレスの原因とは限らない

業務が増えたとき、私たちが最も強くストレスを感じるのは、実は「量」そのものではなく、「業務の見えにくさ」であることが多いものです。どれだけ努力を重ねても、その成果や影響が周囲に伝わらなければ、自分の貢献が埋もれてしまうような感覚に陥ります。

このような状況を防ぐためには、以下のような小さな工夫が有効です。

新たに増えた業務を記録する

それらの業務がもたらす成果や影響をデータとして可視化する

不満ではなく「認識の共有」として、周囲に情報を伝える

業務の「見える化」は、サポートの獲得や適切な評価、さらには期待値の調整につながる第一歩となります。自分の取り組みを正しく伝えることで、周囲との連携がスムーズになり、結果としてストレスの軽減にもつながります。

「成長につながる仕事」と「疲弊する仕事」の違いとは?

業務には、大きく分けて自分の「成長につながる仕事」と、心身の負担が大きく「疲弊してしまう仕事」があります。

前者は、新しいスキルの習得や責任感の向上につながる一方で、後者は、単調な繰り返し作業や混乱、役割とのズレによってストレスを感じやすくなります。

この違いを意識することで、必要な支援を求めたり、業務の改善策を検討したりするきっかけになります。まずは、自分が今取り組んでいる仕事がどちらに近いのかを冷静に見極めることが重要です。

成長につながる仕事に集中できる環境を整えることは、長期的なキャリア形成にも大きく影響します。一方で、疲弊する仕事が続いている場合は、業務の見直しや周囲との相談を通じて、働き方を再設計することが求められます。

業務を「断れない」ときは「引き受け方」を工夫する

すべての人が業務を断れるわけではありません。むしろ、業務を引き受けることが職務の一部である場合も多くあります。だからこそ、「どのように引き受けるか」が重要なポイントになります。

業務をただ受け入れるのではなく、状況に応じて調整を提案することで、無理なく対応できる体制を整えることが可能です。たとえば、以下のような言い回しが有効です。

「対応可能です。この業務を優先するために、Xの作業を一時中断してもよいでしょうか?」

「この業務を確実に進めるために、納期の調整が可能かご相談させてください」

これらは拒否ではなく、業務を円滑に進めるための調整のための対話です。こうしたコミュニケーションを通じて、周囲との理解を深めながら、無理のない働き方を築いていくことができます。

業務を「抱え込む」のではなく「仕組み」で乗り越える

業務が増えたとき、私たちはつい長時間労働やマルチタスクで乗り切ろうとしてしまいがちです。しかし、こうした対応には限界があります。持続可能な働き方を実現するためには、業務の「設計」を見直すことが不可欠です。

具体的には、以下のような工夫が効果的です。

定型業務の自動化やテンプレート化

繰り返し発生する作業は、ツールや仕組みを使って効率化しましょう。明確なワークフローや共有リソースの整備

業務の流れや必要な情報を整理することで、チーム全体の生産性が向上します。適切な委任と、他者が自走できる仕組みの構築

すべてを自分で抱え込まず、役割分担と育成を意識することが重要です。

ポイントは、「業務を減らす」のではなく、「業務を軽くする」ことです。仕組みや環境を整えることで、負担を分散しながら、より価値の高い仕事に集中できるようになります。

優先順位を見直すことで成果につなげる方法

業務が増えたとき、「すべての仕事を少し急ぎ気味に、断片的にこなそうとする」──これは多くの方が陥りがちな落とし穴です。しかし、効率的に働く人は、「業務が増える=すべてを同時にこなす」ではないことを理解しています。

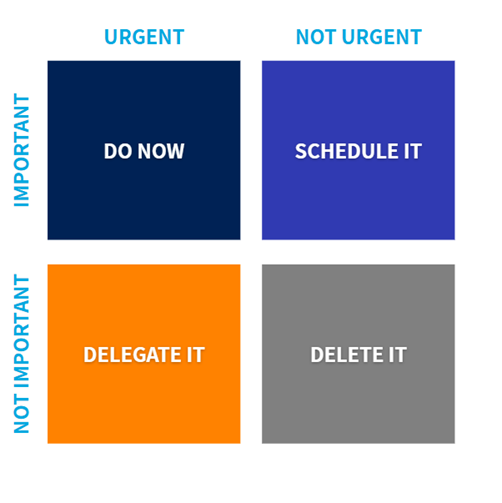

そこで役立つのが、アイゼンハワー・マトリクスというシンプルなタスク整理法です。これは、業務を以下の4つに分類することで、優先順位を明確にする方法です。

緊急かつ重要:今すぐ対応すべき業務

重要だが緊急ではない:計画的に進めるべき業務

緊急だが重要ではない:可能であれば他者に任せる業務

緊急でも重要でもない:削除や後回しを検討する業務

このマトリクスを活用することで、感情に左右されずに冷静に優先順位をつけることができ、本当に重要な業務に集中する時間を確保しやすくなります。

優先順位の見直しは、単なる整理ではなく、成果につながる働き方を実現するためのスキルです。業務が立て込んでいるときこそ、計画を立て直す判断力と工夫が求められます。

業務量の増加がキャリアの転機になる理由

長時間労働を推奨するわけではありませんが、業務の増加がキャリアの転機となることもあります。たとえば、未知のプロジェクトを任されたり、非効率な業務を改善する機会を得たりすることで、周囲からの信頼を高め、次のチャンスにつながる可能性があります。

振り返ってみると、「あのときは大変だったけれど、結果的に自分の成長につながっていた」と気づくこともあるでしょう。負荷の中にこそ、学びや変化の種があるのです。

信頼に応えるために必要な業務量と期待値のすり合わせ方

業務の増加は、能力や姿勢が評価されている証でもあります。任される仕事が増えるということは、周囲からの信頼を得ているということです。

しかし、信頼には支援が伴うべきです。もし追加された業務が常態化している場合は、ただ努力の水準を上げ続けるのではなく、業務の方向性や期待値について話し合うことが重要です。

たとえば、以下のような対話が有効です。

業務の再配分や優先順位の見直し

担当範囲や役割の明確化

「十分な成果」とは何かの定義の共有

こうしたすり合わせを行うことで、期待と現実のギャップを埋め、持続可能な働き方を築くことができます。信頼に応えるためには、無理を重ねるのではなく、建設的な対話を通じて環境を整えることが大切です。

負荷の中にある成長のきっかけ

業務量の増加は、決して簡単なことではありません。プレッシャーや疲労を伴う場面もあるでしょう。しかし、明確な視点と構造、そして自分自身を振り返る時間を持つことで、効果的かつ持続可能な働き方は十分に実現可能です。

負荷は、時に学びをもたらし、変化の兆しとなり、そして「自分はどう働きたいのか」「何に価値を感じるのか」といった本質的な問いを思い出させてくれます。

もし今、業務の重さに悩んでいるのであれば、あるいは自分の強みをもっと活かせる環境を探しているのであれば、まずは一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。変化のきっかけは、意外とすぐそばにあるかもしれません。

イギリスでの転職や就職に関してお気軽にご相談ください。 |